Volkskundemuseum Wien

Otto Wagner Areal, Pavillon 1

Baumgartner Höhe 1, 1140 Wien

Öffnungszeiten:

Di-Fr: 10-17 Uhr

Anfahrt

Postanschrift:

Laudongasse 15-19, 1080 Wien

T: +43 1 406 89 05

F: +43 1 406 89 05.88

E: office@volkskundemuseum.at

Zum Newsletter:

HIER anmelden &

informiert bleiben!

Mostothek @ OWA

Mai-Sep: Dienstags, 17 Uhr

Seit drei Jahren befasst ihr euch künstlerisch forschend mit der kritischen Aufarbeitung der Geschichte der Mühl-Kommune, aber auch mit der Zukunft des Friedrichshofs. Wie ist euer Rückblick auf das Projekt?

Paul-Julien Robert: Wir stehen kurz vor dem Ende des PEEK-Projekts und versuchen nun, für uns alles zusammenzufassen, zu ordnen und in eine Form zu bringen. Rückblickend lässt sich gar nicht sagen, „DAS haben wir geleistet“, weil es ein prozesshaftes Arbeiten ist. Es geht uns nicht darum, was vor vierzig Jahren in der Mühl-Kommune passiert ist, sondern um das, was heute damit geschieht.

Elisabeth Schäfer: Wenn man in die Zukunft eines Ortes, also konkret die des Friedrichshofs blicken möchte, muss man sich mit der Geschichte dieses Ortes auseinandersetzen. Erst dann kann man ihn zukünftig nutzbar machen. Mit unserer letzten Veranstaltung, einem Rundgang am Friedrichshof, haben wir einen Vorschlag zur Auseinandersetzung mit dem Ort und seiner Geschichte gemacht.

Wie waren die Reaktionen auf den Rundgang?

Paul: Durchwegs positiv. Die große Herausforderung in den letzten drei Jahren war, die Menschen abzuholen und zu erreichen. Bei unserem ersten Symposium saßen wir im Kreis und wollten einander zuhören. Dieses Konzept ist nicht aufgegangen, da die Bereitschaft gar nicht vorhanden war, einander zuzuhören. Wir erlebten sogar eher ein grundsätzliches Misstrauen dem Projekt gegenüber. Dies änderte sich im Laufe der Zeit und es kam zu einem Dialog mit Menschen der Elterngeneration.

Wo verlaufen die Konfliktlinien und über welche Gruppen sprechen wir? Wer sollte wem zuhören?

Paul: Unser Anliegen war es, den damaligen Kindern der Kommune, die dort geboren und/oder aufgewachsen sind – meiner Generation – einen Raum zu geben, zu sprechen, sich mitzuteilen. Unser Ansatz der künstlerischen Aufarbeitung stand anfänglich stark in der Kritik. Die Kunst in der Kommune war ein Machtinstrument, welches immer direkten Einfluss auf unser Leben, auf unseren Alltag hatte. Dass wir jetzt versuchen künstlerisch zu forschen, wurde von einigen in meiner Generation als schmerzhaft empfunden. Ich sehe jedoch gerade in der künstlerischen Ausdrucksform eine Chance, mit den Geschichten, den Traumata, den Schmerzen umzugehen und diesen Gefühlen einen Ausdruck zu geben. Wir können die Kunst nutzen, das Unerklärliche mitzuteilen. Für die sogenannte erste Generation bzw. die Elterngeneration wurde unser Zugang eher als Angriff gesehen. Denn es ging darum, wer die Geschichte(n) erzählen darf und vor allem wie. Die Geschichte rund um die Mühl-Kommune wurde oft verherrlicht dargestellt und es wurde auch gesagt, dass Otto Mühl unschuldig ins Gefängnis kam. Die Wahrnehmungen und die Auseinandersetzung damit gehen hier ganz stark in zwei verschiedene Richtungen.

Das geht bis hin zur Benennung der Mühl-Kommune?

Elisabeth: Ja genau. Wir haben uns im Team viel über Sprache und die Verwendung von einzelnen Begriffen ausgetauscht. Wie bezeichnen wir das Sozialexperiment am Friedrichshof? Anfangs haben wir oft den Begriff „Kommune“ verwendet. Dazu kamen Gegenstimmen von jenen, die unfreiwillig am Friedrichshof aufgewachsen sind. Ihnen war es wichtig, die Kommune als „Sekte“ zu bezeichnen. Für den Rundgang haben wir dann bewusst von „Kommune/Sekte“ gesprochen, woraufhin sofort Reaktionen derer kamen, die freiwillig eingezogen waren. Das war ein Versuch, dieses Spannungsfeld aufzumachen.

Anfangs hat meist die erste Generation gesprochen und publiziert. Wie kam es, dass dann die zweite Generation ihre Stimme erhoben hat?

Paul: Es gab praktisch dreißig Jahre lang ein kollektives Schweigen darüber, wo wir aufgewachsen sind und gelebt haben. Ich hatte für mich das Gefühl, es wird niemand verstehen können, aus was für einer Welt wir kommen. Gleichzeitig wurde mir klar, dass die Zeit keine Wunden heilt und man sich in irgendeiner Art mit der Vergangenheit auseinandersetzen muss. Als ich den Film über meine Kindheit in der Kommune gemacht habe (Anm.: Meine keine Familie, 2012), war die Resonanz meiner Generation ganz stark, „Wen interessiert das? Lass‘ gut sein, es wird eh niemand verstehen“. Doch dann meldete sich die noch jüngere Generation zu Wort, also jene, die im letzten Jahr der Mühlkommune geboren waren oder deren Eltern einander dort kennengelernt hatten. Bei dieser Generation entstanden eine eigene Neugier und das Bedürfnis, mehr zu erfahren.

Gab es immer einen Austausch innerhalb deiner Generation?

Paul: Ja, eigentlich schon. Nicht mit allen natürlich, denn in den etwa zwanzig Jahren Mühl-Kommune wurden die Kinder mehr oder weniger in ihre Altersgruppen eingeteilt und später hat man sich in dieser Altersgruppe weiter ausgetauscht.

Das PEEK-Projekt habt ihr zu viert, mit jeweils sehr unterschiedlichem Hintergrund begonnen. Wie blickt ihr als Team auf die drei Jahre zurück?

Elisabeth: Natürlich war das ganze Projekt ein Lernprozess als Team. Wir haben gesehen, was unsere speziellen Kompetenzen sind. Ida und Paul haben sich durch ihre eigene Geschichte schon lange mit dem Thema auseinandergesetzt. Paul hat vor allem durch die Arbeit an seinem Film ein Gespür dafür entwickelt, wie die Reaktionen auf die Aufarbeitung der Vergangenheit ausfallen können. Die Aufruhr, die vor allem die ersten Symposien ausgelöst haben, war für mich eine sehr neue aber auch wichtige Erfahrung.

Worum ging es da?

Elisabeth: Wesentlich war für uns immer, dass unsere Haltung klar ist. Mit dem Projekt wollten wir all jenen eine Stimme geben, die unfreiwillig am Friedrichshof aufgewachsen sind. Was nicht bedeuten sollte – aber sehr oft so verstanden wurde – dass wir die ältere Generation ausschließen. Das war absolut nicht so gedacht, zumal wir stets versucht haben, auch diese Generation einzubeziehen – aber in der Rolle des Zuhörens. Das ist natürlich sehr gegensätzlich zu den damals stattgefundenen Selbstdarstellungsabenden, sich zurückzunehmen und nicht zu exponieren. Dieser Rollenwechsel war schwierig, aber wichtig. Ein weiteres Anliegen war uns immer, dass Vielstimmigkeit entstehen und kultiviert werden kann. Ein breites Spektrum an Perspektiven war nicht einfach schon da, sondern es braucht immer auch Räume, in denen ein solches Spektrum sich entfalten und entwickeln kann. Gerade wenn es darum geht, die Deutungshoheit zu verändern. Im Laufe des Projekts waren unsere Haltung und der Fokus auf Vielstimmigkeit auch für unser Team wesentlich und halfen in vielerlei Konflikten, als Team zu navigieren und zu agieren.

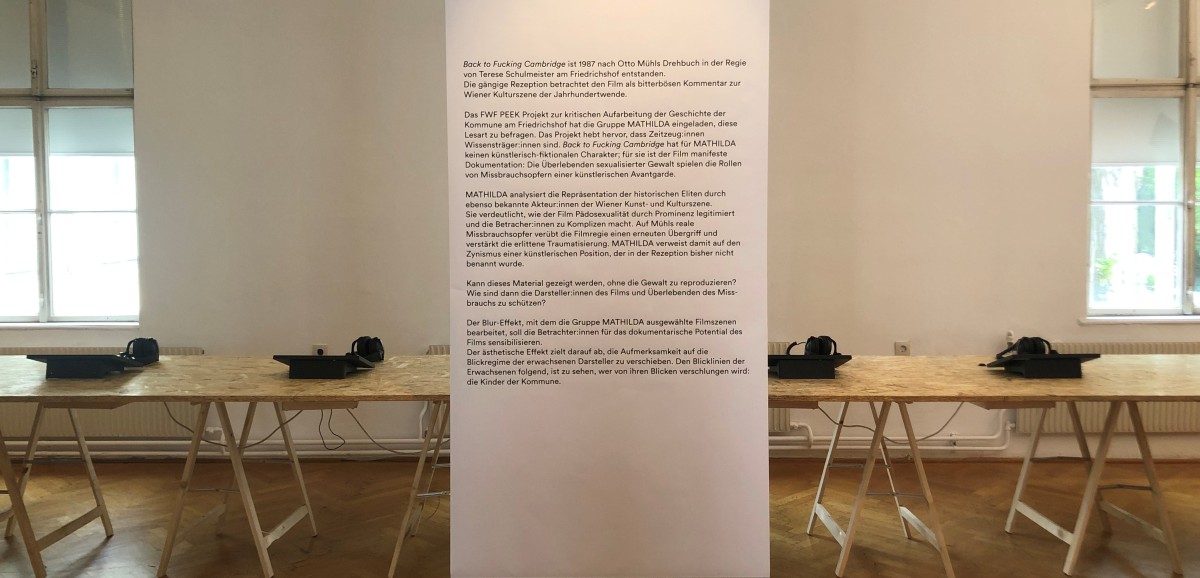

Im Zuge des Projekts gab es unter anderem einen Sammlungsaufruf, Workshops und die Forschungsinstallation MATHILDA. Was bleibt davon oder was geschieht damit?

Elisabeth: Wir hatten unterschiedliche Setzungen im Projekt. Bei dem Sammlungsaufruf kamen einige Objekte zu uns, die wir weiter verwahren dürfen. Nun stehen wir vor den Fragen, was wir mit diesen Objekten weiter tun. MATHILDA besteht als Gruppe fort und wir haben einen gleichnamigen Verein gegründet. Der Umgang mit den Gegenständen aus der Kommunezeit hat sich als ambivalent herausgestellt, da sie doch eine gewisse Aura zugeschrieben bekommen. Durch unsere künstlerisch-forschende Auseinandersetzung haben wir versucht, neue Perspektiven zu eröffnen: wie kann man heute mit Objekten von damals umgehen, ohne sie auratisch erneut aufzuladen, sondern sie auch neu und anders lesbar zu machen?

Wie war die mediale Wahrnehmung des Projekts und welche Bedeutung hatte die Öffentlichkeit für euch?

Paul: Anfangs war der Wunsch ganz stark, in die Öffentlichkeit zu gehen. Aus Vorsicht haben wir dann aber bewusst entschieden, das erste Symposium in einem geschlossenen Rahmen zu veranstalten. Später kamen öffentliche Formate hinzu, die sehr gut besucht waren. Allerdings erzeugt oft die Öffentlichkeit eine Gruppendynamik, bei welcher der Mensch aus dem Vordergrund rückt und dadurch Positionierungen entstehen. Es gibt dann die Außenstehenden, die Elterngeneration und die ehemaligen Kinder. Unter diesen Voraussetzungen ist es sehr schwierig, in einen ehrlichen Austausch zu kommen.

Elisabeth: Ich glaube, diese Versuche an die Öffentlichkeit zu gehen, haben uns den Raum genommen, in eine forschende Bewegung zu kommen. Denn eine Öffentlichkeit verlangt ziemlich bald ein auf den Punkt gebrachtes, fertiges Urteil. Auch Schlagzeilen oder Skandale wären nicht im Sinne unseres Forschungsvorhabens gewesen, wir wollen nicht „aufräumen“. Uns geht es um Offenheit und Prozesshaftigkeit, letztlich um Sensibilisierung. Dafür braucht es oftmals leise, komplexe Worte, die in einem geschützten Rahmen geäußert und dann auch gehört werden können.

Ihr habt eine online zugängliche und interaktive Timeline erstellt, bei der eine Schiene von euch befüllt wird und eine zweite mit dem Aufruf verbunden ist, sie zu befüllen.

Elisabeth: Genau, wir haben dort einige historische Daten gesetzt und dazu eingeladen, Erinnerungen, Fotos, Erzählungen oder Ähnliches, gerne auch anonym, zu teilen. Wir haben gemerkt, dass es mit einer großen Überwindung verbunden ist, sich mit der eigenen Erinnerung auseinanderzusetzen, sie dann in Worte zu fassen, um den Text schließlich über einen Post zu veröffentlichen. Es ist ein Prozess, der nicht erzwungen werden kann. Wir haben einige Erinnerungen und Erfahrungsberichte gesammelt und die Timeline soll über das Projekt hinaus befüllbar sein.

Bei dem Rundgang am Friedrichshof im November gab es von Ida Clay eine Soundinstallation, bei der ehemalige Kommunard*innen aller Generationen anonymisiert zu Wort kommen. Zum Teil sind es verstörende Erfahrungen, die da berichtet werden. Wie kam es zu den Beiträgen?

Paul: Generell ist die Elterngeneration eher bereit, zu sprechen. Speziell für diese Installation war es Teil des Konzepts und auch Bedingung von vielen Interviewpartner*innen, dass die Beiträge anonym bleiben und dadurch eine gewisse Abstraktion erzeugt wird. Ida hat für die Interviews einen klaren Rahmen geschaffen, indem sie das Thema begrenzt und drei Fragen gestellt hat, die einen Denkanstoß gegeben haben. Der Zugang war niederschwellig, die Durchführung einfach und die Umsetzung anonym, dadurch konnten wir auch die Kindergeneration erreichen.

In der Kommune gab es die „Struktur“, eine hierarchische Ordnung, der die Kommunard*innen unterworfen waren. Ist davon heute noch etwas wahrnehmbar, oder ist diese Ordnung überwunden?

Paul: Sie ist durchaus noch spürbar und in verschiedenen Settings extrem präsent, vor allem in der Verwaltung am Friedrichshof. Es gibt beispielsweise einen elitären Kreis, der weiß, wie es geht. Alle anderen sind praktisch unmündig. Früher mussten sie auch noch zuarbeiten, das gibt es heute nicht mehr. Beim derzeitigen Umgang mit der Sammlung sieht man die Auswirkungen: der Verkauf wurde von zwei Personen entschieden, vermeintlich zum Wohle aller. Einsicht in solche Abläufe oder Mitsprache gibt es nicht. Das sind Strukturen, die von früher übernommen wurden. Ebenfalls noch stark vorhanden ist das Konkurrenzdenken. Es wird ausgehandelt, wer hat Macht über wen und wer kann sich dagegen wehren oder auch nicht. Für uns Kinder war dieses Konkurrenzdenken sehr prägend und kommt im Alltag immer wieder hervor. Es gab damals jeden Tag Treffen, bei denen es um die Positionierung ging: „wo stehe ich – wo stehen die anderen?“. Das war das Hauptthema, alles wurde gemessen. Es gab nichts Neutrales, wir wurden ständig bewertet und beurteilt.

Eine Besonderheit war, dass in der und über die Kommune irrsinnig viel Material aufgezeichnet wurde. Es gibt ein riesiges Archiv, das Gegenstand eines Folgeantrags werden soll, den ihr derzeit vorbereitet. Wie steht es um das Archiv und was habt ihr vor?

Paul: Das Archiv ist derzeit nur für wissenschaftliche Zwecke zugänglich. Im ersten Jahr hatten wir geplant, mit dem Archiv zu arbeiten. Der Vorstand allerdings hat beschlossen, dass wir nicht wissenschaftlich arbeiten und hat uns daher keinen Zugriff auf das Archiv gewährt. Das ist natürlich problematisch, denn was ist wissenschaftlich, wenn unser Projekt, immerhin ein FWF PEEK-Projekt, es nicht ist? Letztlich ist es nicht möglich, mit dem Archiv zu arbeiten. Genaugenommen ist es eine private Sammlung, die im Keller liegt und die nicht einmal in Teilen digitalisiert wurde. Es gibt kein Konzept, wie damit gearbeitet werden kann.

Wie ist das Archiv aufgebaut worden?

Paul: Zu Kommunenzeiten gab es fünf bis sechs Vollzeitkräfte, die nichts anderes gemacht haben, als das Leben am Friedrichshof zu dokumentieren. Später hat eine Person das ganze Material handschriftlich geordnet. Seither ist praktisch nichts geschehen. Das Archiv ist in sechs Räumen auf fast 2.000 m² gelagert. Es gibt eine gewisse Ordnung nach Materialien. In einem Raum sind sämtliche Publikationen der Kommune. In einem anderen Raum sind alle Videos gelagert, vorwiegend VHS-Kassetten. Dann einen Raum mit Fotos, einen mit den Mitschriften und einen mit den Bildern. Wenn man nach etwas sucht, ist es schwierig, es in dieser Ordnung zu finden. Aktuell kann man damit de facto nicht arbeiten. Wir versuchen gerade an einem Archivkonzept zu arbeiten und dazu reichen wir den Forschungsantrag ein.

Was waren die Motive, das Archiv anzulegen und alles so minutiös zu dokumentieren?

Paul: Der Größenwahn und die Überzeugung, dass das irgendwann der Anfang einer neuen Weltordnung ist.

Elisabeth: Das ist auch das Spannende, dass man zu Lebzeiten anfängt, sein ganzes Tun zu dokumentieren. Es wurde jeder gesprochene Satz niedergeschrieben und für die Nachwelt aufbewahrt. Dieses Archiv wurde im Laufe von zwanzig Jahren zusammengetragen, ist aber heute nicht zugänglich. Das ist eine Erstaunlichkeit, die es wert ist, in einem Forschungsantrag zum Ausgang zu nehmen.

Wie erklärt ihr diese Diskrepanz?

Paul: Es geht um die Deutungshoheit über diese Zeit. Die ältere Generation will sie sich auf keinen Fall nehmen lassen.

Elisabeth: Im dritten Jahr des Projekts haben wir dem Archiv zwei Workshops gewidmet. Mit Vertreter*innen beider Generationen sowie Expert*innen haben wir in einem geschützten Rahmen Archivmaterial angeschaut und darüber gesprochen. Ein Gedanke hat vielen bei diesem Wagnis sehr geholfen: wir schauen uns das Material als die Personen an, die wir heute sind. Und heute sind wir andere (geworden) als damals. Dieser Gedanke machte das Betrachten von Archivmaterial erträglicher. Erstaunlicherweise hat es aber auch dazu geführt, dass wir in uns selbst keine eindeutige Deutungshoheit mehr über die Geschichte entdecken können – wie und warum sollten wir sie dann nach außen noch länger behaupten? Die Beschäftigung mit dem Archivmaterial hilft uns letztlich zu lernen, die damit verbundenen persönlichen Ambivalenzen auszuhalten. Erst dann ist es möglich, vielfältige Deutungen dieser Geschichte auf einer anderen Ebene zuzulassen.

In welchem Zustand ist das Archiv konservatorisch?

Paul: In einem erstaunlich guten Zustand. Die Videos sind in jedem Fall das Heikelste und auch das Kostspieligste. Wenn man nicht bald beginnt, sie in ein anderes Format zu bringen, werden sie früher oder später zerstört sein. In Summe gibt es an die 8.000 Stunden Videomaterial. Die Videokassetten sind im Besitz der Genossenschaft, aber wer die Rechte über das Material hat, ist nicht geklärt. Zu den Fotos gibt es die Negative, und die Schriften sind auch gut erhalten. Es gab damals sogar ein eigenes Radio. Die O-Töne wurden von der Österreichischen Mediathek digitalisiert, aber sie sind nicht zugänglich. Über einen Antrag am Friedrichshof kann man sie anhören.

Die Ambivalenz von Öffentlichkeit betreffen auch das Archiv – ähnlich wie wir es zuvor in Bezug auf die Veranstaltungen besprochen haben?

Elisabeth: Ja, letztlich kommen wir darauf wieder zurück. Eine unbeschränkte Öffnung des Archivs würde sehr wahrscheinlich bedeuten, dass insbesondere die Videos als Grundlage für sehr aufregende „True-Crime-Storys“ verwendet würden. Genau diese Skandalisierung versuchen wir aber zu verhindern, weil sie großen Schaden anrichten würde. Ich sehe in den nächsten Jahren vielmehr den Weg der gemeinsamen Aufarbeitung von Traumatisierungen. Das braucht auf verschiedenen Ebenen andere Formate, um im ethischen Sinne damit gut umzugehen. Solange die Opfer leben, und auch darüber hinaus, ist Vorsicht geboten.

Das Gespräch führten Johanna Amlinger und Gesine Stern.

Paul-Julien Robert ist europäischer Künstler und Filmemacher. Er wurde in Paris geboren und lebte bis zu seinem 12. Lebensjahr in der von Otto Mühl gegründeten Kommune am Friedrichshof. Nach Zwischenjahren in Zürich studierte er an der Akademie der bildenden Künste in Wien und an der Universität der Künste in Berlin. Für seinen Dokumentarfilm „Meine keine Familie“ erhielt er den Wiener Filmpreis sowie 2014 den Österreichischen Filmpreis und gewann beim 57. London Film Festival den Grierson Award. Paul-Julien Robert ist gegenwärtig Leiter des FWF PEEK Projekts „Performing Primal Communism“ an der Akademie der Bildenden Künste Wien.

Elisabeth Schäfer ist Philosoph*in und Lehrbeauftragte u. a. am Institut für Philosophie der Universität Wien. Sie* forscht zu den Bereichen: Dekonstruktion, Queer-Feministische Philosophie, Psychoanalytische Theorie, Schreiben als künstlerische Forschung und widerständige Praxis, künstlerische Positionen zum Climate Change, sowie Körper, Gewalt und Traumata.

Das FWF PEEK-Projekt Performing Primal Communism (PPC), (Re)writing of Reality Through Discourse befasste sich von 2020 bis Anfang 2023 künstlerisch forschend mit der Aufarbeitung der von Otto Mühl gegründeten und von den Kommunard*innen aufgelösten Aktionsanalytischen Organisation, AA-Kommune am Friedrichshof im Burgenland.

Weitere Informationen und Links: www.volkskundemuseum.at/ppc

https://fh-timelines.goldblo.cc

Zurück zu allen Interviews

Paul-Julien Robert: Wir stehen kurz vor dem Ende des PEEK-Projekts und versuchen nun, für uns alles zusammenzufassen, zu ordnen und in eine Form zu bringen. Rückblickend lässt sich gar nicht sagen, „DAS haben wir geleistet“, weil es ein prozesshaftes Arbeiten ist. Es geht uns nicht darum, was vor vierzig Jahren in der Mühl-Kommune passiert ist, sondern um das, was heute damit geschieht.

Elisabeth Schäfer: Wenn man in die Zukunft eines Ortes, also konkret die des Friedrichshofs blicken möchte, muss man sich mit der Geschichte dieses Ortes auseinandersetzen. Erst dann kann man ihn zukünftig nutzbar machen. Mit unserer letzten Veranstaltung, einem Rundgang am Friedrichshof, haben wir einen Vorschlag zur Auseinandersetzung mit dem Ort und seiner Geschichte gemacht.

Wie waren die Reaktionen auf den Rundgang?

Paul: Durchwegs positiv. Die große Herausforderung in den letzten drei Jahren war, die Menschen abzuholen und zu erreichen. Bei unserem ersten Symposium saßen wir im Kreis und wollten einander zuhören. Dieses Konzept ist nicht aufgegangen, da die Bereitschaft gar nicht vorhanden war, einander zuzuhören. Wir erlebten sogar eher ein grundsätzliches Misstrauen dem Projekt gegenüber. Dies änderte sich im Laufe der Zeit und es kam zu einem Dialog mit Menschen der Elterngeneration.

Wo verlaufen die Konfliktlinien und über welche Gruppen sprechen wir? Wer sollte wem zuhören?

Paul: Unser Anliegen war es, den damaligen Kindern der Kommune, die dort geboren und/oder aufgewachsen sind – meiner Generation – einen Raum zu geben, zu sprechen, sich mitzuteilen. Unser Ansatz der künstlerischen Aufarbeitung stand anfänglich stark in der Kritik. Die Kunst in der Kommune war ein Machtinstrument, welches immer direkten Einfluss auf unser Leben, auf unseren Alltag hatte. Dass wir jetzt versuchen künstlerisch zu forschen, wurde von einigen in meiner Generation als schmerzhaft empfunden. Ich sehe jedoch gerade in der künstlerischen Ausdrucksform eine Chance, mit den Geschichten, den Traumata, den Schmerzen umzugehen und diesen Gefühlen einen Ausdruck zu geben. Wir können die Kunst nutzen, das Unerklärliche mitzuteilen. Für die sogenannte erste Generation bzw. die Elterngeneration wurde unser Zugang eher als Angriff gesehen. Denn es ging darum, wer die Geschichte(n) erzählen darf und vor allem wie. Die Geschichte rund um die Mühl-Kommune wurde oft verherrlicht dargestellt und es wurde auch gesagt, dass Otto Mühl unschuldig ins Gefängnis kam. Die Wahrnehmungen und die Auseinandersetzung damit gehen hier ganz stark in zwei verschiedene Richtungen.

Das geht bis hin zur Benennung der Mühl-Kommune?

Elisabeth: Ja genau. Wir haben uns im Team viel über Sprache und die Verwendung von einzelnen Begriffen ausgetauscht. Wie bezeichnen wir das Sozialexperiment am Friedrichshof? Anfangs haben wir oft den Begriff „Kommune“ verwendet. Dazu kamen Gegenstimmen von jenen, die unfreiwillig am Friedrichshof aufgewachsen sind. Ihnen war es wichtig, die Kommune als „Sekte“ zu bezeichnen. Für den Rundgang haben wir dann bewusst von „Kommune/Sekte“ gesprochen, woraufhin sofort Reaktionen derer kamen, die freiwillig eingezogen waren. Das war ein Versuch, dieses Spannungsfeld aufzumachen.

Anfangs hat meist die erste Generation gesprochen und publiziert. Wie kam es, dass dann die zweite Generation ihre Stimme erhoben hat?

Paul: Es gab praktisch dreißig Jahre lang ein kollektives Schweigen darüber, wo wir aufgewachsen sind und gelebt haben. Ich hatte für mich das Gefühl, es wird niemand verstehen können, aus was für einer Welt wir kommen. Gleichzeitig wurde mir klar, dass die Zeit keine Wunden heilt und man sich in irgendeiner Art mit der Vergangenheit auseinandersetzen muss. Als ich den Film über meine Kindheit in der Kommune gemacht habe (Anm.: Meine keine Familie, 2012), war die Resonanz meiner Generation ganz stark, „Wen interessiert das? Lass‘ gut sein, es wird eh niemand verstehen“. Doch dann meldete sich die noch jüngere Generation zu Wort, also jene, die im letzten Jahr der Mühlkommune geboren waren oder deren Eltern einander dort kennengelernt hatten. Bei dieser Generation entstanden eine eigene Neugier und das Bedürfnis, mehr zu erfahren.

Gab es immer einen Austausch innerhalb deiner Generation?

Paul: Ja, eigentlich schon. Nicht mit allen natürlich, denn in den etwa zwanzig Jahren Mühl-Kommune wurden die Kinder mehr oder weniger in ihre Altersgruppen eingeteilt und später hat man sich in dieser Altersgruppe weiter ausgetauscht.

Das PEEK-Projekt habt ihr zu viert, mit jeweils sehr unterschiedlichem Hintergrund begonnen. Wie blickt ihr als Team auf die drei Jahre zurück?

Elisabeth: Natürlich war das ganze Projekt ein Lernprozess als Team. Wir haben gesehen, was unsere speziellen Kompetenzen sind. Ida und Paul haben sich durch ihre eigene Geschichte schon lange mit dem Thema auseinandergesetzt. Paul hat vor allem durch die Arbeit an seinem Film ein Gespür dafür entwickelt, wie die Reaktionen auf die Aufarbeitung der Vergangenheit ausfallen können. Die Aufruhr, die vor allem die ersten Symposien ausgelöst haben, war für mich eine sehr neue aber auch wichtige Erfahrung.

Worum ging es da?

Elisabeth: Wesentlich war für uns immer, dass unsere Haltung klar ist. Mit dem Projekt wollten wir all jenen eine Stimme geben, die unfreiwillig am Friedrichshof aufgewachsen sind. Was nicht bedeuten sollte – aber sehr oft so verstanden wurde – dass wir die ältere Generation ausschließen. Das war absolut nicht so gedacht, zumal wir stets versucht haben, auch diese Generation einzubeziehen – aber in der Rolle des Zuhörens. Das ist natürlich sehr gegensätzlich zu den damals stattgefundenen Selbstdarstellungsabenden, sich zurückzunehmen und nicht zu exponieren. Dieser Rollenwechsel war schwierig, aber wichtig. Ein weiteres Anliegen war uns immer, dass Vielstimmigkeit entstehen und kultiviert werden kann. Ein breites Spektrum an Perspektiven war nicht einfach schon da, sondern es braucht immer auch Räume, in denen ein solches Spektrum sich entfalten und entwickeln kann. Gerade wenn es darum geht, die Deutungshoheit zu verändern. Im Laufe des Projekts waren unsere Haltung und der Fokus auf Vielstimmigkeit auch für unser Team wesentlich und halfen in vielerlei Konflikten, als Team zu navigieren und zu agieren.

Im Zuge des Projekts gab es unter anderem einen Sammlungsaufruf, Workshops und die Forschungsinstallation MATHILDA. Was bleibt davon oder was geschieht damit?

Elisabeth: Wir hatten unterschiedliche Setzungen im Projekt. Bei dem Sammlungsaufruf kamen einige Objekte zu uns, die wir weiter verwahren dürfen. Nun stehen wir vor den Fragen, was wir mit diesen Objekten weiter tun. MATHILDA besteht als Gruppe fort und wir haben einen gleichnamigen Verein gegründet. Der Umgang mit den Gegenständen aus der Kommunezeit hat sich als ambivalent herausgestellt, da sie doch eine gewisse Aura zugeschrieben bekommen. Durch unsere künstlerisch-forschende Auseinandersetzung haben wir versucht, neue Perspektiven zu eröffnen: wie kann man heute mit Objekten von damals umgehen, ohne sie auratisch erneut aufzuladen, sondern sie auch neu und anders lesbar zu machen?

Wie war die mediale Wahrnehmung des Projekts und welche Bedeutung hatte die Öffentlichkeit für euch?

Paul: Anfangs war der Wunsch ganz stark, in die Öffentlichkeit zu gehen. Aus Vorsicht haben wir dann aber bewusst entschieden, das erste Symposium in einem geschlossenen Rahmen zu veranstalten. Später kamen öffentliche Formate hinzu, die sehr gut besucht waren. Allerdings erzeugt oft die Öffentlichkeit eine Gruppendynamik, bei welcher der Mensch aus dem Vordergrund rückt und dadurch Positionierungen entstehen. Es gibt dann die Außenstehenden, die Elterngeneration und die ehemaligen Kinder. Unter diesen Voraussetzungen ist es sehr schwierig, in einen ehrlichen Austausch zu kommen.

Elisabeth: Ich glaube, diese Versuche an die Öffentlichkeit zu gehen, haben uns den Raum genommen, in eine forschende Bewegung zu kommen. Denn eine Öffentlichkeit verlangt ziemlich bald ein auf den Punkt gebrachtes, fertiges Urteil. Auch Schlagzeilen oder Skandale wären nicht im Sinne unseres Forschungsvorhabens gewesen, wir wollen nicht „aufräumen“. Uns geht es um Offenheit und Prozesshaftigkeit, letztlich um Sensibilisierung. Dafür braucht es oftmals leise, komplexe Worte, die in einem geschützten Rahmen geäußert und dann auch gehört werden können.

Ihr habt eine online zugängliche und interaktive Timeline erstellt, bei der eine Schiene von euch befüllt wird und eine zweite mit dem Aufruf verbunden ist, sie zu befüllen.

Elisabeth: Genau, wir haben dort einige historische Daten gesetzt und dazu eingeladen, Erinnerungen, Fotos, Erzählungen oder Ähnliches, gerne auch anonym, zu teilen. Wir haben gemerkt, dass es mit einer großen Überwindung verbunden ist, sich mit der eigenen Erinnerung auseinanderzusetzen, sie dann in Worte zu fassen, um den Text schließlich über einen Post zu veröffentlichen. Es ist ein Prozess, der nicht erzwungen werden kann. Wir haben einige Erinnerungen und Erfahrungsberichte gesammelt und die Timeline soll über das Projekt hinaus befüllbar sein.

Bei dem Rundgang am Friedrichshof im November gab es von Ida Clay eine Soundinstallation, bei der ehemalige Kommunard*innen aller Generationen anonymisiert zu Wort kommen. Zum Teil sind es verstörende Erfahrungen, die da berichtet werden. Wie kam es zu den Beiträgen?

Paul: Generell ist die Elterngeneration eher bereit, zu sprechen. Speziell für diese Installation war es Teil des Konzepts und auch Bedingung von vielen Interviewpartner*innen, dass die Beiträge anonym bleiben und dadurch eine gewisse Abstraktion erzeugt wird. Ida hat für die Interviews einen klaren Rahmen geschaffen, indem sie das Thema begrenzt und drei Fragen gestellt hat, die einen Denkanstoß gegeben haben. Der Zugang war niederschwellig, die Durchführung einfach und die Umsetzung anonym, dadurch konnten wir auch die Kindergeneration erreichen.

In der Kommune gab es die „Struktur“, eine hierarchische Ordnung, der die Kommunard*innen unterworfen waren. Ist davon heute noch etwas wahrnehmbar, oder ist diese Ordnung überwunden?

Paul: Sie ist durchaus noch spürbar und in verschiedenen Settings extrem präsent, vor allem in der Verwaltung am Friedrichshof. Es gibt beispielsweise einen elitären Kreis, der weiß, wie es geht. Alle anderen sind praktisch unmündig. Früher mussten sie auch noch zuarbeiten, das gibt es heute nicht mehr. Beim derzeitigen Umgang mit der Sammlung sieht man die Auswirkungen: der Verkauf wurde von zwei Personen entschieden, vermeintlich zum Wohle aller. Einsicht in solche Abläufe oder Mitsprache gibt es nicht. Das sind Strukturen, die von früher übernommen wurden. Ebenfalls noch stark vorhanden ist das Konkurrenzdenken. Es wird ausgehandelt, wer hat Macht über wen und wer kann sich dagegen wehren oder auch nicht. Für uns Kinder war dieses Konkurrenzdenken sehr prägend und kommt im Alltag immer wieder hervor. Es gab damals jeden Tag Treffen, bei denen es um die Positionierung ging: „wo stehe ich – wo stehen die anderen?“. Das war das Hauptthema, alles wurde gemessen. Es gab nichts Neutrales, wir wurden ständig bewertet und beurteilt.

Eine Besonderheit war, dass in der und über die Kommune irrsinnig viel Material aufgezeichnet wurde. Es gibt ein riesiges Archiv, das Gegenstand eines Folgeantrags werden soll, den ihr derzeit vorbereitet. Wie steht es um das Archiv und was habt ihr vor?

Paul: Das Archiv ist derzeit nur für wissenschaftliche Zwecke zugänglich. Im ersten Jahr hatten wir geplant, mit dem Archiv zu arbeiten. Der Vorstand allerdings hat beschlossen, dass wir nicht wissenschaftlich arbeiten und hat uns daher keinen Zugriff auf das Archiv gewährt. Das ist natürlich problematisch, denn was ist wissenschaftlich, wenn unser Projekt, immerhin ein FWF PEEK-Projekt, es nicht ist? Letztlich ist es nicht möglich, mit dem Archiv zu arbeiten. Genaugenommen ist es eine private Sammlung, die im Keller liegt und die nicht einmal in Teilen digitalisiert wurde. Es gibt kein Konzept, wie damit gearbeitet werden kann.

Wie ist das Archiv aufgebaut worden?

Paul: Zu Kommunenzeiten gab es fünf bis sechs Vollzeitkräfte, die nichts anderes gemacht haben, als das Leben am Friedrichshof zu dokumentieren. Später hat eine Person das ganze Material handschriftlich geordnet. Seither ist praktisch nichts geschehen. Das Archiv ist in sechs Räumen auf fast 2.000 m² gelagert. Es gibt eine gewisse Ordnung nach Materialien. In einem Raum sind sämtliche Publikationen der Kommune. In einem anderen Raum sind alle Videos gelagert, vorwiegend VHS-Kassetten. Dann einen Raum mit Fotos, einen mit den Mitschriften und einen mit den Bildern. Wenn man nach etwas sucht, ist es schwierig, es in dieser Ordnung zu finden. Aktuell kann man damit de facto nicht arbeiten. Wir versuchen gerade an einem Archivkonzept zu arbeiten und dazu reichen wir den Forschungsantrag ein.

Was waren die Motive, das Archiv anzulegen und alles so minutiös zu dokumentieren?

Paul: Der Größenwahn und die Überzeugung, dass das irgendwann der Anfang einer neuen Weltordnung ist.

Elisabeth: Das ist auch das Spannende, dass man zu Lebzeiten anfängt, sein ganzes Tun zu dokumentieren. Es wurde jeder gesprochene Satz niedergeschrieben und für die Nachwelt aufbewahrt. Dieses Archiv wurde im Laufe von zwanzig Jahren zusammengetragen, ist aber heute nicht zugänglich. Das ist eine Erstaunlichkeit, die es wert ist, in einem Forschungsantrag zum Ausgang zu nehmen.

Wie erklärt ihr diese Diskrepanz?

Paul: Es geht um die Deutungshoheit über diese Zeit. Die ältere Generation will sie sich auf keinen Fall nehmen lassen.

Elisabeth: Im dritten Jahr des Projekts haben wir dem Archiv zwei Workshops gewidmet. Mit Vertreter*innen beider Generationen sowie Expert*innen haben wir in einem geschützten Rahmen Archivmaterial angeschaut und darüber gesprochen. Ein Gedanke hat vielen bei diesem Wagnis sehr geholfen: wir schauen uns das Material als die Personen an, die wir heute sind. Und heute sind wir andere (geworden) als damals. Dieser Gedanke machte das Betrachten von Archivmaterial erträglicher. Erstaunlicherweise hat es aber auch dazu geführt, dass wir in uns selbst keine eindeutige Deutungshoheit mehr über die Geschichte entdecken können – wie und warum sollten wir sie dann nach außen noch länger behaupten? Die Beschäftigung mit dem Archivmaterial hilft uns letztlich zu lernen, die damit verbundenen persönlichen Ambivalenzen auszuhalten. Erst dann ist es möglich, vielfältige Deutungen dieser Geschichte auf einer anderen Ebene zuzulassen.

In welchem Zustand ist das Archiv konservatorisch?

Paul: In einem erstaunlich guten Zustand. Die Videos sind in jedem Fall das Heikelste und auch das Kostspieligste. Wenn man nicht bald beginnt, sie in ein anderes Format zu bringen, werden sie früher oder später zerstört sein. In Summe gibt es an die 8.000 Stunden Videomaterial. Die Videokassetten sind im Besitz der Genossenschaft, aber wer die Rechte über das Material hat, ist nicht geklärt. Zu den Fotos gibt es die Negative, und die Schriften sind auch gut erhalten. Es gab damals sogar ein eigenes Radio. Die O-Töne wurden von der Österreichischen Mediathek digitalisiert, aber sie sind nicht zugänglich. Über einen Antrag am Friedrichshof kann man sie anhören.

Die Ambivalenz von Öffentlichkeit betreffen auch das Archiv – ähnlich wie wir es zuvor in Bezug auf die Veranstaltungen besprochen haben?

Elisabeth: Ja, letztlich kommen wir darauf wieder zurück. Eine unbeschränkte Öffnung des Archivs würde sehr wahrscheinlich bedeuten, dass insbesondere die Videos als Grundlage für sehr aufregende „True-Crime-Storys“ verwendet würden. Genau diese Skandalisierung versuchen wir aber zu verhindern, weil sie großen Schaden anrichten würde. Ich sehe in den nächsten Jahren vielmehr den Weg der gemeinsamen Aufarbeitung von Traumatisierungen. Das braucht auf verschiedenen Ebenen andere Formate, um im ethischen Sinne damit gut umzugehen. Solange die Opfer leben, und auch darüber hinaus, ist Vorsicht geboten.

Das Gespräch führten Johanna Amlinger und Gesine Stern.

Paul-Julien Robert ist europäischer Künstler und Filmemacher. Er wurde in Paris geboren und lebte bis zu seinem 12. Lebensjahr in der von Otto Mühl gegründeten Kommune am Friedrichshof. Nach Zwischenjahren in Zürich studierte er an der Akademie der bildenden Künste in Wien und an der Universität der Künste in Berlin. Für seinen Dokumentarfilm „Meine keine Familie“ erhielt er den Wiener Filmpreis sowie 2014 den Österreichischen Filmpreis und gewann beim 57. London Film Festival den Grierson Award. Paul-Julien Robert ist gegenwärtig Leiter des FWF PEEK Projekts „Performing Primal Communism“ an der Akademie der Bildenden Künste Wien.

Elisabeth Schäfer ist Philosoph*in und Lehrbeauftragte u. a. am Institut für Philosophie der Universität Wien. Sie* forscht zu den Bereichen: Dekonstruktion, Queer-Feministische Philosophie, Psychoanalytische Theorie, Schreiben als künstlerische Forschung und widerständige Praxis, künstlerische Positionen zum Climate Change, sowie Körper, Gewalt und Traumata.

Das FWF PEEK-Projekt Performing Primal Communism (PPC), (Re)writing of Reality Through Discourse befasste sich von 2020 bis Anfang 2023 künstlerisch forschend mit der Aufarbeitung der von Otto Mühl gegründeten und von den Kommunard*innen aufgelösten Aktionsanalytischen Organisation, AA-Kommune am Friedrichshof im Burgenland.

Weitere Informationen und Links: www.volkskundemuseum.at/ppc

https://fh-timelines.goldblo.cc

Zurück zu allen Interviews